Зачем разбирать тему «Семена и всходы к ОГЭ» заранее

Фраза «семена и всходы к ОГЭ» звучит словно ботанический каламбур, однако именно она часто приносит заветные баллы. Варианты 2023 года показали: задания на семядоли, эндосперм и условия прорастания встречаются в каждом втором билете. Чем раньше девятиклассник освоит эти базовые механизмы, тем быстрее он поймет сложные разделы физиологии и экологии растений. Кроме того, ботанические иллюстрации помогают тренировать навык распознания структур, который пригодится и на других темах. Следовательно, раннее знакомство с семенами повышает общую эффективность подготовки и экономит время в апреле–мае, когда экзамен уже близко.

Семена и всходы к ОГЭ: обязательный минимум теории

Экзаменационный кодификатор перечисляет семь позиций, касающихся семян. Ученик должен:

- называть основные части семени покрытосеменных;

- объяснять роль семядолей и эндосперма;

- сравнивать семена однодольных и двудольных;

- описывать фазы прорастания;

- перечислять внешние факторы, влияющие на всхожесть;

- решать задачи на массу семенного материала;

- распознавать стадии всходов на рисунке.

Большинство вопросов попадает в блок №2 «Системы и процессы живой природы». В тестовой части учащийся выбирает верные утверждения, а в задании повышенного уровня объясняет наблюдаемый феномен. Поэтому голая теория не спасёт: требуется тренироваться на реальных иллюстрациях и фотографиях.

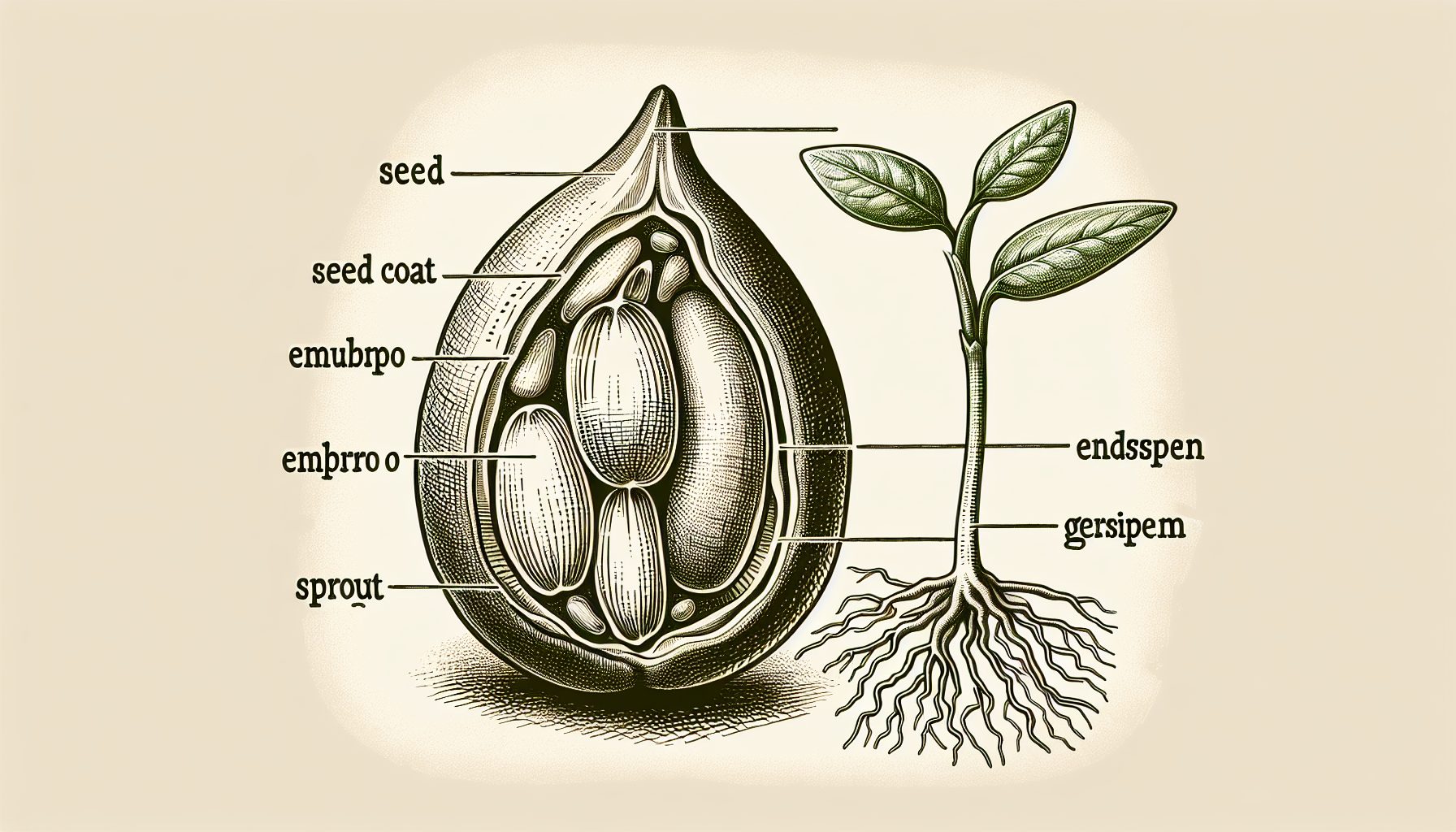

Анатомия семени без лишних слов

У двудольных наружную оболочку называют семенной кожурой. Под ней располагается зародыш, окружённый запасом питательных веществ. Запас хранится либо в эндосперме, либо в мясистых семядолях. Зародыш включает корешок, стебелёк и почечку, где заложены будущие листья. У однодольных эндосперм сохраняется до прорастания, а единственная семядоля вытянута в длинную щитковидную пластинку. Такая деталь помогает легко отличать пшеницу от фасоли на рисунке. Экзаменаторы любят спрашивать, почему в кукурузе больше крахмала, чем в горохе. Правильный ответ связывают с наличием развитого эндосперма.

Как начинается прорастание

Процесс стартует с поглощения воды. Оболочка набухает, внутреннее давление увеличивается, ферменты активируются. Корешок прорывает кожуру и уходит в почву, закрепляя зародыш. Затем подсемядольное колено выталкивает семядоли наружу или оставляет их в земле, в зависимости от типа прорастания. Первый вариант называют надземным, второй – подземным. К фазе всходов формируются первые настоящие листья, и растение переходит на фотосинтетический тип питания. Задача школьника – уметь ставить стрелку на схеме в точном месте перехода «семя → всход».

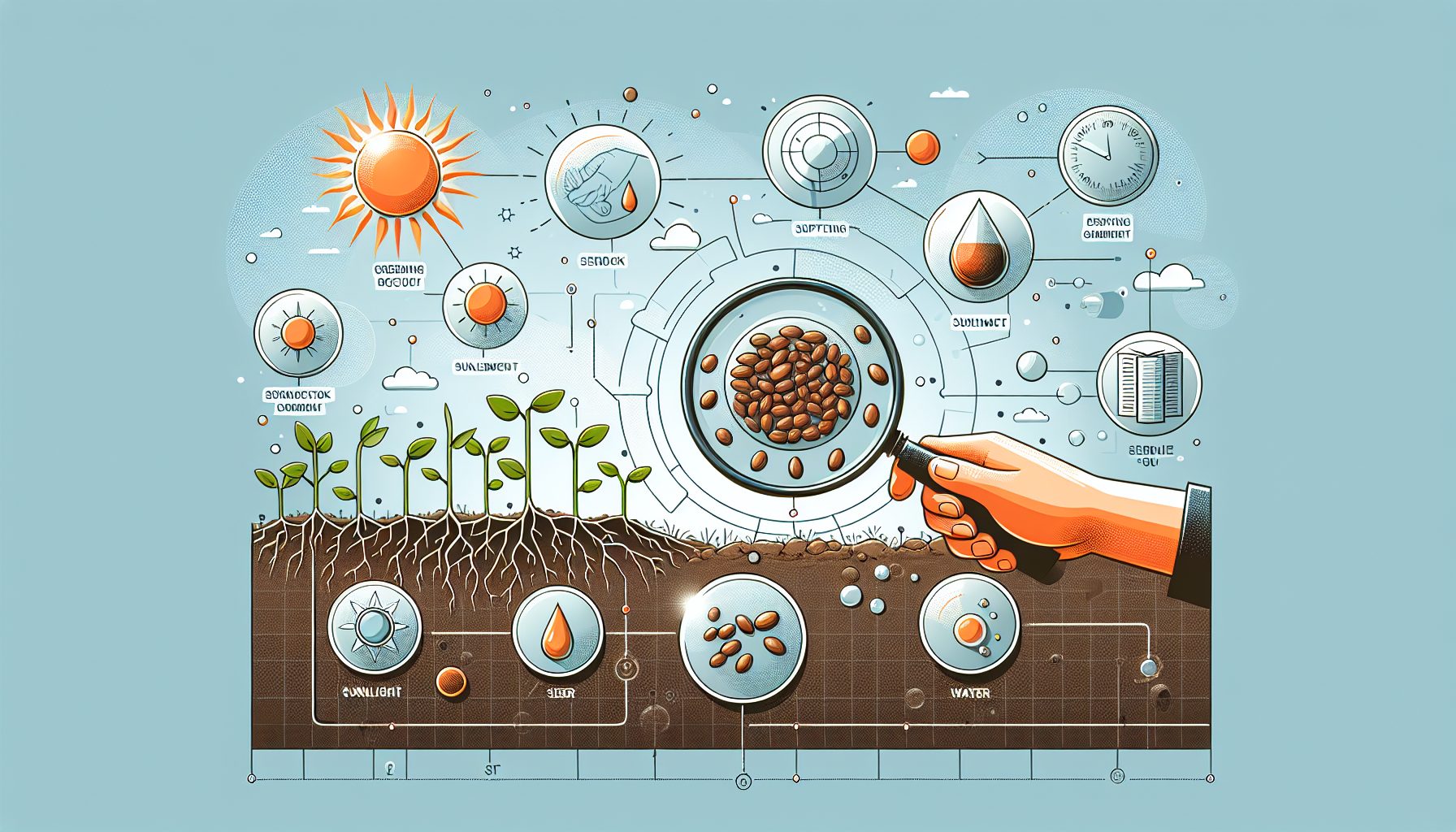

Факторы, влияющие на успех всходов

Три главных условия: вода, тепло, кислород. Без влаги не активируются гидролитические ферменты. Оптимальный температурный диапазон для большинства культур +18…+25 °C. Низкая температура замедляет обмен, а высокая денатурирует белки. Кислород нужен для аэробного дыхания; если семена засыпаны толстым слоем грунта, у зародыша не хватит энергии. Свет влияет не напрямую, но семена некоторых видов, например табака, прорастают только при освещении. В заданиях часто просят объяснить, почему мелкие семена нельзя заглублять. Ответ связывают именно со светочувствительностью и низким запасом внутренних ресурсов.

Типичные ловушки составителей

Первая ловушка – смешение терминов. Учащийся путает эндосперм с эпидермой, потому что слова звучат похоже. Вторая – хитрое изображение. На картинке могут отсутствовать семядоли, скрытые под грунтом, и ребёнок делает неверный вывод о числе долей. Третья – количественные задачи. Пример: «Определите долю сухого вещества в горохе, если масса воды после высушивания уменьшилась на 68 %». Уверенный в теории ребёнок быстро выводит формулу и получает плюс балл. Поэтому тренировки должны включать схематичные рисунки, реальные фотографии и расчётные упражнения.

Алгоритм учёбы: от простого к комплексному

Шаг первый: составить опорный конспект из четырёх блоков – строение, отличия однодольных/двудольных, этапы прорастания, факторы среды. Шаг второй: подписать без подсказок пять разных иллюстраций. Шаг третий: решить минимум десять тестов из открытого банка ФИПИ, уделяя внимание формулировкам. Шаг четвёртый: устроить мини-эксперимент. Замочите фасоль и пшеницу при разных температурах, измерьте сроки появления корешка, а затем изложите вывод. Практическая работа крепко закрепляет теорию и развивает умение описывать опыт – навык, который проверяет задание 25.

Онлайн-интенсив и дополнительные ресурсы

Самостоятельной дисциплины иногда не хватает. Тогда выручает курс «Биология 9. Семена и всходы» на образовательной платформе. Видеоуроки длятся по 20 минут, после каждого – короткий тест и разбор ошибок. Есть живые кураторы, которые проверяют описание эксперимента и правят логику ответа. При желании можно подключить расширенный пакет: репетиционные экзамены и банк задач прошлых лет. А если нужно системно пройти всю программу, посмотрите онлайн школу подготовки к ОГЭ с гибким графиком и еженедельной диагностикой.

Краткая проверка готовности перед экзаменом

Перед финальным повторением убедитесь, что:

- можете вслух описать отличия семени кукурузы и фасоли за полминуты;

- быстро объясняете роль температуры и воды в прорастании;

- решаете задачи на влажность семян без калькулятора;

- на рисунке точно указываете семядоли, корешок и эндосперм;

- помните, почему мелкие семена сеют поверхностно.

Если все пункты закрыты, тема «семена и всходы» перестанет пугать, а тестовые задания превратятся в лёгкий разогрев перед генетикой и экологией. Значит, время переходить к следующему разделу курса и уверенно двигаться к максимальным баллам.