Когда я готовился к своему первому серьезному экзамену по биологии, то понятие «корень функции» звучало для меня как магия, не связанная с клетками, тканями и фотосинтезом. Однако со временем я понял, что это не математические фокусы, а биологические корни, то есть самые настоящие органы растений, со своими важными функциями и особенностями. А на экзамене ОГЭ по биологии вопросы про них встречаются стабильно, и мимо пройти невозможно. Сегодня давайте разберем их с разных сторон — живо, без заумных трактатов, с деталями и дружескими комментариями.

Почему корень — это не только «палка вниз»

Когда мы смотрим на растение сверху, то корни часто недооцениваются, ведь скрыта основная часть под землей. Но биология сразу напоминает: корень — не просто якорь, а орган с множеством хитрых задач. Представьте, что у вас есть квартира с подводом воды и пищи сразу снизу. Вот примерно так живет растение. Корень не только удерживает его в почве, но и втягивает воду с минеральными веществами. И хотя кажется, что это привычный процесс, внутри корня разворачивается целая транспортная система — от корневых волосков до сосудистых пучков.

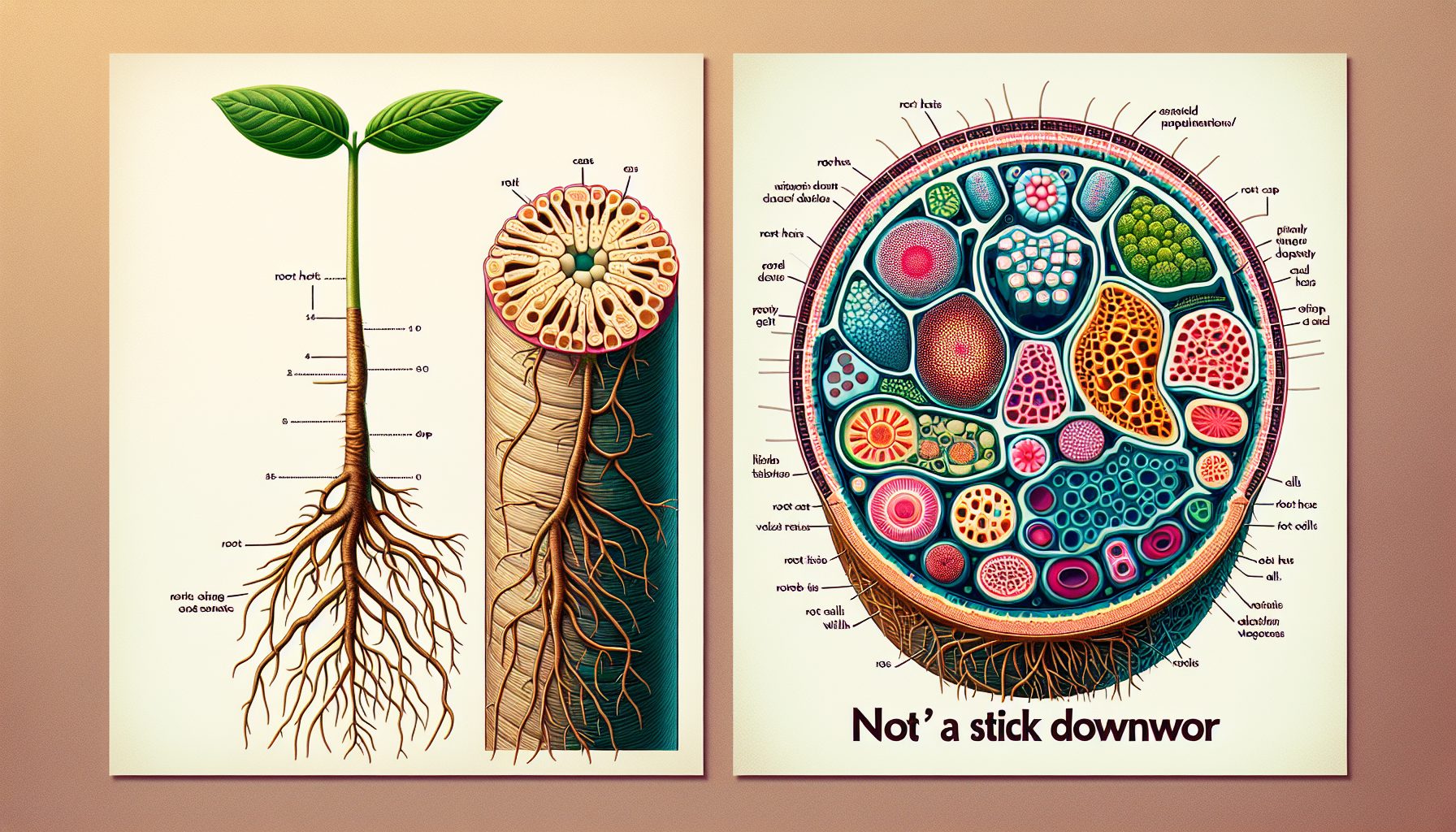

Строение корня простым языком

Любой учебник распишет: зона деления, растяжения, всасывания, проведения. На ОГЭ их нужно называть четко и без путаницы. Можно представить их как этажи в небоскребе. Внизу идет стройка — зона деления. Затем отдел расширения — клетки тянутся, растут. Дальше «кухня» — зона всасывания, где через тонкие волоски втягиваются вода и соли. И наконец — «транспортная магистраль», зона проведения, откуда поток направляется вверх к стеблю. Когда я это понял, задание в тестах стало казаться проще. Картинки в учебниках лучше учить наглядно или рисовать самим — рисунки чаще всего просят на экзамене объяснять.

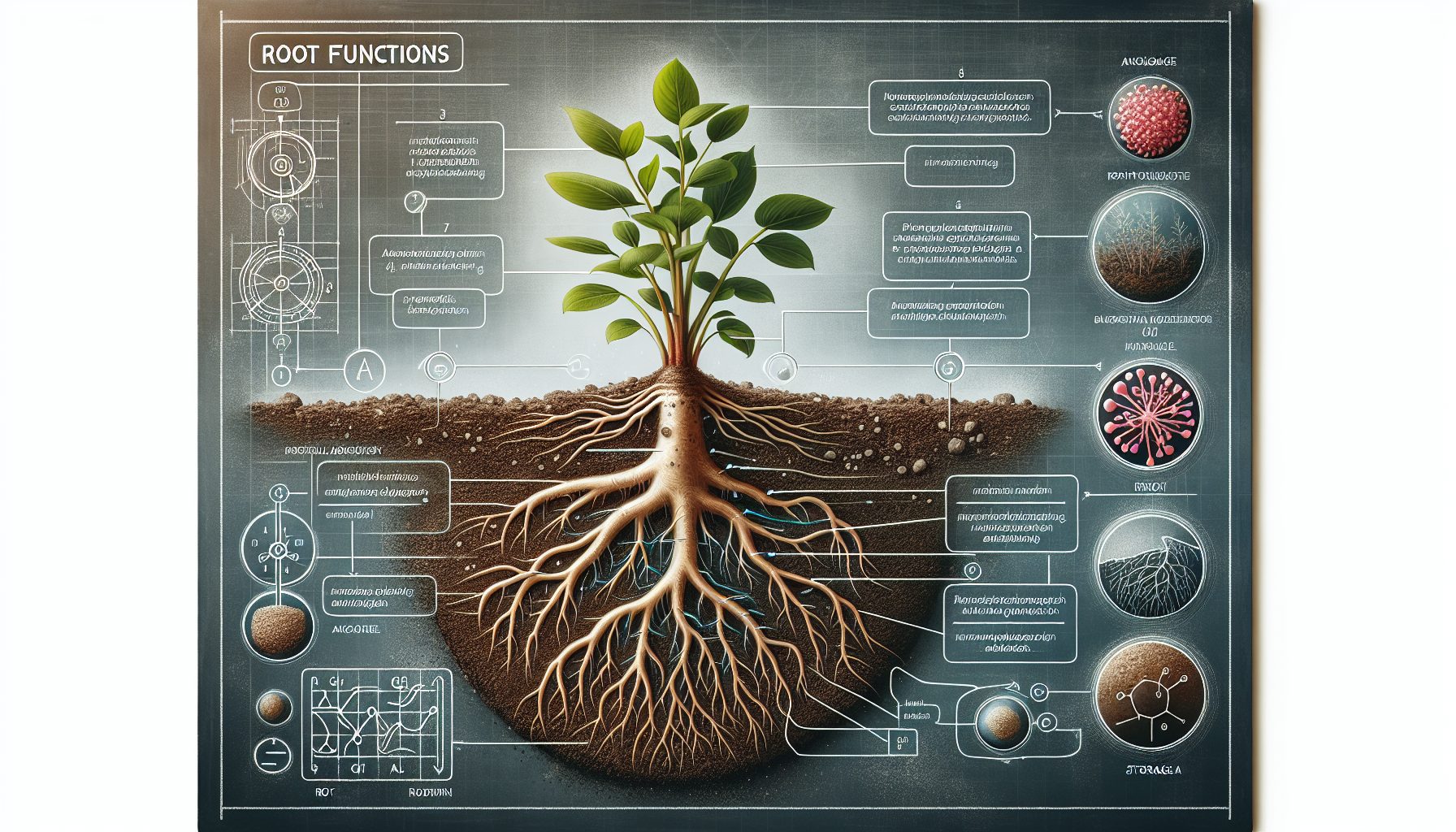

Функции корня: не одна и не две

Фокусная фраза «корень функции» тут звучит почти шуткой, потому что функций реально несколько. Основная — закрепление растения в почве. Следующая — поглощение воды и минеральных веществ. Но есть и менее очевидные: накопление запасов (морковь тут — наш корневой супергерой), участие в вегетативном размножении и даже дыхание у некоторых видов. Забавно, но иногда школьники забывают, что растения тоже дышат и что кислород через корни тоже поступает. Самое простое правило для экзамена: функции корня — не только питание, запоминай примеры и дополнительные варианты.

Типы корней и корневых систем

Корень не одинаков у всех растений. Существует главный корень и боковые, но по системе их организуют в два больших типа: стержневая и мочковатая. Стержневая характерна для двудольных (морковь, дуб), а мочковатая больше у злаков. Представьте стержневую систему как елку с ярко выраженным стволом, а мочковатую как связку проводов, тянущихся в разные стороны. Если перепутал на экзамене — потеряешь баллы, поэтому отличать нужно четко. Мне лично в свое время помогал прием — ассоциировать морковь со «стержнем», а пшеницу с «пучком» волос.

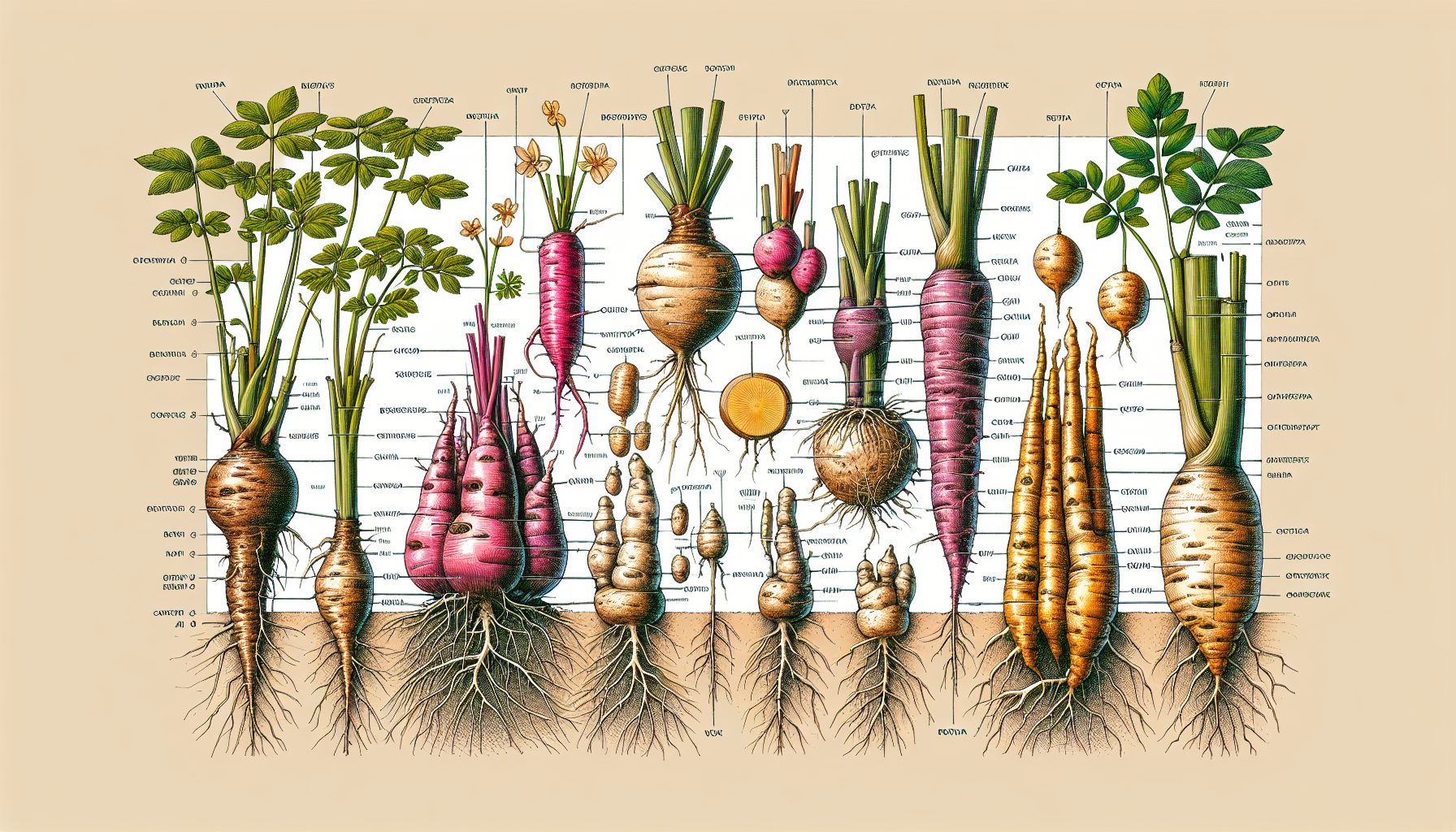

Корнеплоды и корневые клубни

Когда говорим о запасах, то тут красивая биология в действии. Морковь, свекла, редька — корнеплоды, где главный корень утолщается и хранит питательные вещества. А вот у георгинов или батата накапливаются запасы в корневых клубнях. Это разные формы, и в заданиях ОГЭ проскакивают. Тонкость такая: корнеплод чаще развивается из главного корня, а клубни формируются на боковых. Так что тут легко запутаться, но если мысленно представить обеденный стол с борщом и сладким бататом, все встает на свои места. Легкий лайфхак: удержать в памяти, что георгин и батат не обманут — клубни именно его фишка.

Роль придаточных корней и хитрые примеры

Если вам казалось, что корень может быть только под землей, посмотрите на кукурузу. Ее придаточные корни выбиваются из нижних узлов прямо над поверхностью и поддерживают растение, как палки, удерживающие шатер. А орхидеи? Их воздушные корни впитывают влагу прямо из воздуха. Экзамене вопросы часто строятся на примерах, которые хотят вас выбить из привычной схемы. Так что полезно запомнить хотя бы пару нестандартных случаев. Помню, на одном тренировочном варианте меня спросили про дыхательные корни, и я слегка растерялся. Теперь совет: не игнорируйте странные примеры — они идут в зачет.

Как готовиться к задачам по теме

В демоверсиях ОГЭ встречаются задания на выбор верных функций, описание строения или сравнение систем. Чтобы не путаться, я рекомендую разбить материал на маленькие карточки: «зона деления — делятся клетки», «морковь — корнеплод», «пшеница — мочковатая система». Повторять лучше короткими сессиями — мозг удерживает факты дольше. И если уж совсем тяжко, можно подключить помощь преподавателей. Советую заглянуть в онлайн школу по подготовке к ОГЭ — там разложат по полочкам всё, и не придется самому тратить кучу нервов на догадки. Проверено лично — форматы удобные, а обратная связь реально выручает.

Полезные выводы и дружеские советы

Итак, если обобщить: корень — это не просто «нижняя часть растения», а орган с целым набором функций, хитрых модификаций и вариаций. На экзамене важно не только механически перечислять зоны или системы, а уметь привести примеры. Учить лучше на ассоциациях и собственных образах, тогда информация не выскальзывает. Не бойся параллелей с повседневной жизнью — они помогают запомнить быстрее. Если я могу превратить морковь в символ стержня, то ты точно найдешь свои рабочие ассоциации. Так что готовьтесь играючи, но внимательно. И главное — помните: даже самый скучный корень хранит в себе целый мир биологии!