Дыхание клетки: зачем это знать на ОГЭ

Термин «дыхание клетки» встречается в каждом школьном учебнике, но на реальном экзамене тема часто вызывает заминку. Если понимать процесс глубже, ответить на вопросы части 2 становится легче. Клеточное дыхание – это многоступенчатое окисление органических веществ с выделением энергии, запасаемой в АТФ. Эту энергию тратит любая живая система: мышцы сокращаются, нейроны передают импульсы, корень втягивает воду. Проверяющие любят эту тему за то, что она соединяет химию, цитологию и экологию. Разобравшись, ученик одновременно повторяет строение митохондрий, ферменты и роль кислорода. Кроме того, знания пригодятся при решении задач на сравнение фотосинтеза и дыхания. Так что, уделив теме час, можно закрыть сразу несколько пробелов и уверенно забрать баллы.

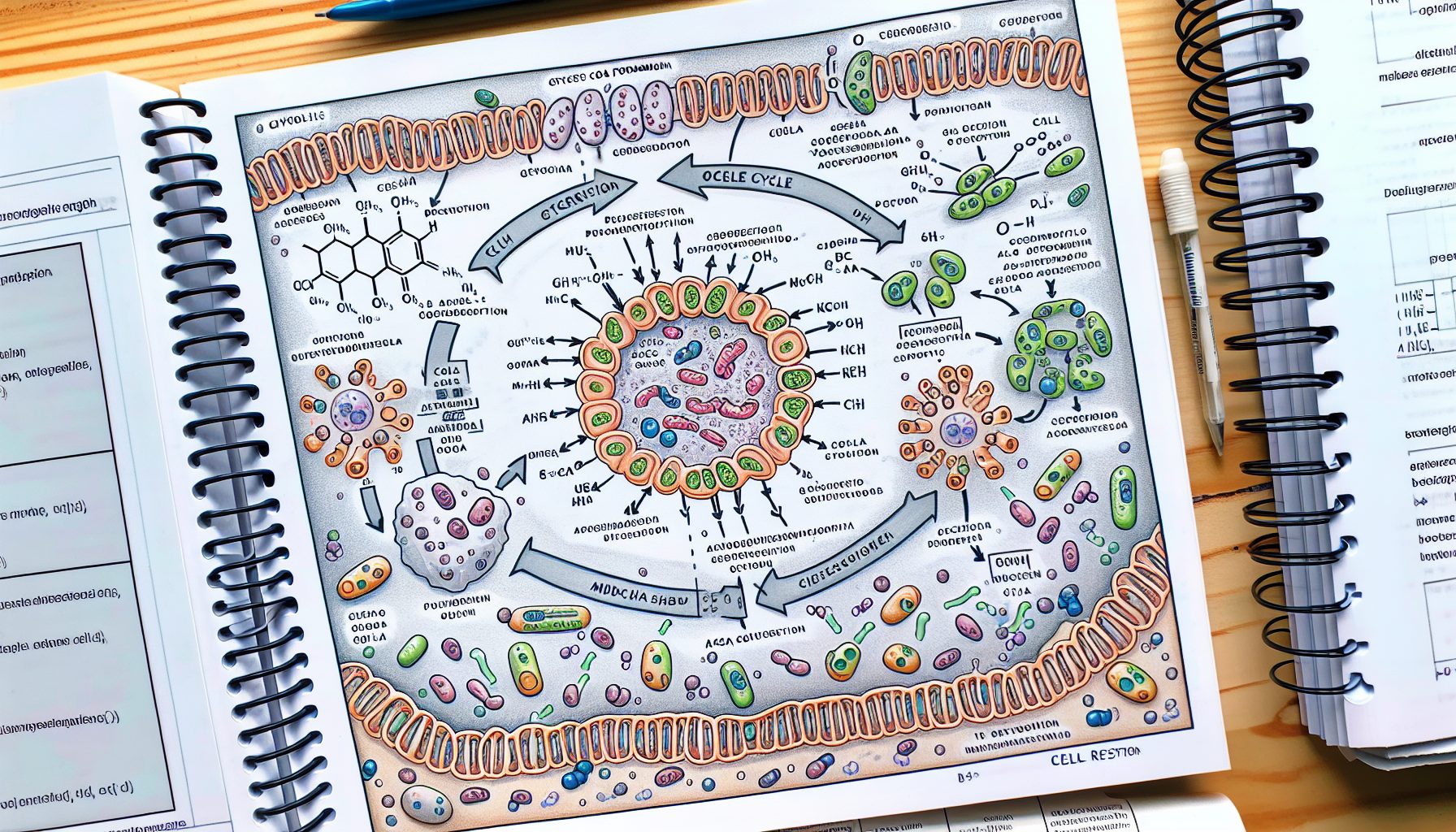

Гликолиз — первая ступень энергетического пути

Гликолиз происходит в цитоплазме и не требует кислорода. За десять ферментативных шагов одна молекула глюкозы распадается на две молекулы пирувата. Параллельно восемь протонов и четыре электрона переносятся на НАД+, образуя две молекулы НАД·Н. Выход энергии невелик: чистый баланс – две молекулы АТФ. Однако гликолиз идет быстро и может кормить клетки, лишённые митохондрий, например эритроциты. Важно помнить: фосфорилирование глюкозы на первом шаге делает молекулу заряженной, она уже не покинет клетку пассивной диффузией. В вопросах ОГЭ часто просят назвать этот приём «фиксацией глюкозы». Ещё одна деталь: выделенная энергия частично теряется теплом, отчего тело тёплокровных остаётся стабильным даже в холоде.

Пируват, ацетил-КоА и цикл Кребса

Пируват, образованный в цитоплазме, проникает в матрикс митохондрии. Там работает пируват-дегидрогеназный комплекс: он отщепляет CO2, восстанавливает ещё один НАД·Н и присоединяет кофермент А. Полученный ацетил-КоА вступает в цикл Кребса. В каждой оборотке цикла образуются три НАД·Н, одна FAD·H2, одна ГТФ (эквивалент АТФ) и две молекулы CO2. Круг начинается с конденсации ацетата с щавелево-уксусной кислотой, заканчивается её регенерацией. Учащиеся часто путают местоположение цикла: подчёркиваем, что он протекает в матриксе, а не на кристах. Также важно помнить, что кислород в цикл не входит напрямую; он понадобился позже, на следующем этапе.

Электронно-транспортная цепь и синтез АТФ

На внутренних мембранах митохондрий расположены четыре белково-липидных комплекса: I, II, III и IV. К ним примыкают убихинон и цитохром c. Электроны, поставляемые НАД·Н и FAD·H2, «прыгают» по цепи, теряя энергию. Освободившаяся энергия перекачивает протоны в межмембранное пространство. Так создаётся электрохимический градиент. Затем протоны возвращаются в матрикс через АТФ-синтазу, и этот поток крутит молекулярный «ротатор», формируя до 34 АТФ с одной глюкозы. Кислород выступает конечным акцептором электронов, образуя воду. При его нехватке цепь блокируется, а весь энергетический выход падает до двух АТФ, что и наблюдают при гипоксии.

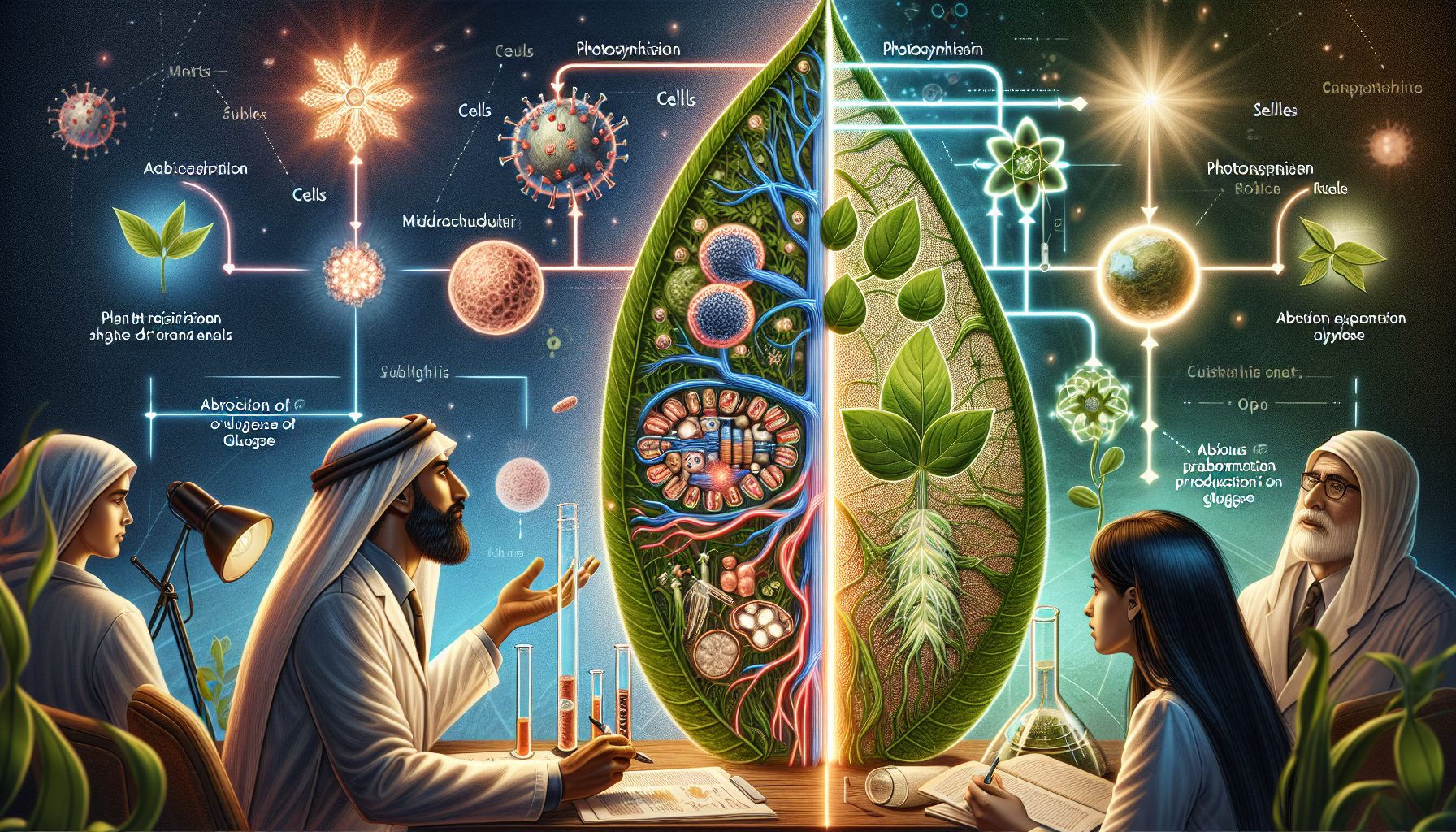

Дыхание у растений и фотосинтез: хитрый баланс

Ученики часто думают, что зелёный лист только производит кислород. На самом деле растения дышат круглосуточно. Днём фотосинтез перекрывает расходы, поэтому чистый газообмен смещается в сторону выделения O2. Ночью же идёт лишь дыхание, и растение поглощает кислород, отдавая CO2. В задаче могут дать график изменения газа в камере и спросить время суток. Ещё одна особенность – наличие альтернативного оксидазного пути в митохондриях растений. Он снижает синтез АТФ, но рассеивает тепло, помогая, например, цветкам ароний испарять запах. Такое ответвление называют «цианид-устойчивым», потому что не блокируется ядом, тогда как основной путь прерывается.

Анаэробные варианты: спиртовое и молочнокислое брожение

Когда кислорода нет, пируват становится не конечной точкой, а промежуточным акцептором электронов. В дрожжах и многих растительных тканях он декарбоксилируется до ацетальдегида, затем восстанавливается до этанола, высвобождая CO2. В скелетных мышцах человека пируват принимает водород напрямую, образуя лактат. Анаэробные пути возвращают НАД+ для продолжения гликолиза, хотя энергии дают мало. Но в кратковременном беге или резком подъёме тяжести они спасают клетку от энергетического кризиса. В билете могут попросить объяснить, почему молочная кислота вызывает чувство жжения: её накапливающиеся ионы H+ сдвигают pH, раздражая нервные окончания.

Как тема «дыхание клетки» проверяется в заданиях ОГЭ

Экзаменаторы используют пять типичных форматов:

- Подпись схемы: назвать стадию, место и итоговые продукты.

- Выбор верных суждений про число АТФ или роль кислорода.

- Соотнесение веществ и процессов – пируват ↔ гликолиз, убихинон ↔ цепь транспорта.

- Пояснение опыта: растение в темноте меняет концентрации газов.

- Расчёт баланса энергии при полном и неполном окислении.

Чтобы увидеть все типы заданий и закрыть пробелы, попробуйте онлайн курс подготовки к ОГЭ; там каждое задание разбирают пошагово, и сложная терминология быстро укладывается.

Рабочие приёмы для запоминания процессов

Вообразите железную дорогу. Глюкоза – это отправной поезд, пируват – станция пересадки, ацетил-КоА – скоростной экспресс, а цикл Кребса – круговая линия метро. Финальный эскалатор – АТФ-синтаза, пропускающая пассажиров-протонов, чтобы те крутанули турбину. Такой образ помогает удержать порядок стадий. Полезно рисовать схему «от руки» пять дней подряд: рука запоминает лучше глаз. Ещё один метод – карточки «вопрос-ответ»; кладёте в карман, прогоняете на остановке. Перед экзаменом оставьте десять минут на «дуэль терминов»: называете однокласснику, он отвечает продуктом или ферментом. Ошибки всплывут, и вы не повторите их на самом бланке.