Почему тема вирусов пугает и притягивает одновременно

Если при слове «ОГЭ биология: вирусы» вы чувствуете лёгкое напряжение — добро пожаловать в клуб. Когда я впервые готовился к экзамену, тема показалась чем-то недостижимым: вроде не живые, но и не совсем мёртвые. Эти крошечные существа заставляют ученых спорить, а школьников — запоминать непонятные термины. Но чем больше вникаешь, тем интереснее становится. Ведь вирусы — идеальные паразиты, мастерски адаптирующиеся к любым условиям. Они не просто вызывают болезни, они по сути заставляют клетки выполнять за них всю грязную работу. Я раньше думал, что это что-то вроде злого гения — без тела, без мыслей, но с чёткой стратегией выживания. И, знаете, эта аналогия до сих пор помогает мне объяснять материал ученикам.

Так что не будем бояться. Давайте вместе разберёмся, что из себя представляют вирусы, как их классифицируют, что нужно знать для ОГЭ и где чаще всего делают ошибки. И да, иногда я вставлю пару жизненных примеров — не пугайтесь, это специально, чтобы материал не засох в голове как гербарий.

Что такое вирус и в чём его фишка

Вирус — это неклеточная форма жизни, состоящая из молекулы нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и белковой оболочки — капсида. У некоторых есть дополнительная липидная оболочка, которая помогает проникать в клетку. Сам по себе вирус не способен ни питаться, ни размножаться — он делает это только внутри живой клетки. Поэтому его называют облигатным паразитом. Простая логика: без хозяина его существование невозможно.

Как только вирус попадает внутрь клетки, он «перепрограммирует» её работу. Клетка перестаёт выполнять свои обычные функции и начинает производить вирусные частицы. Звучит как хакерская атака, и по сути так и есть. Кстати, именно этот механизм часто вызывает симптомы заболевания — клетка погибает, а вирус распространяется дальше. Вот почему борьба с вирусами сложнее, чем с бактериями.

Забавно, но вирусы не считаются полноценными живыми организмами, хотя содержат наследственную информацию. Они стоят где-то между жизнью и нежизнью, и именно эта неопределённость делает их такими интересными.

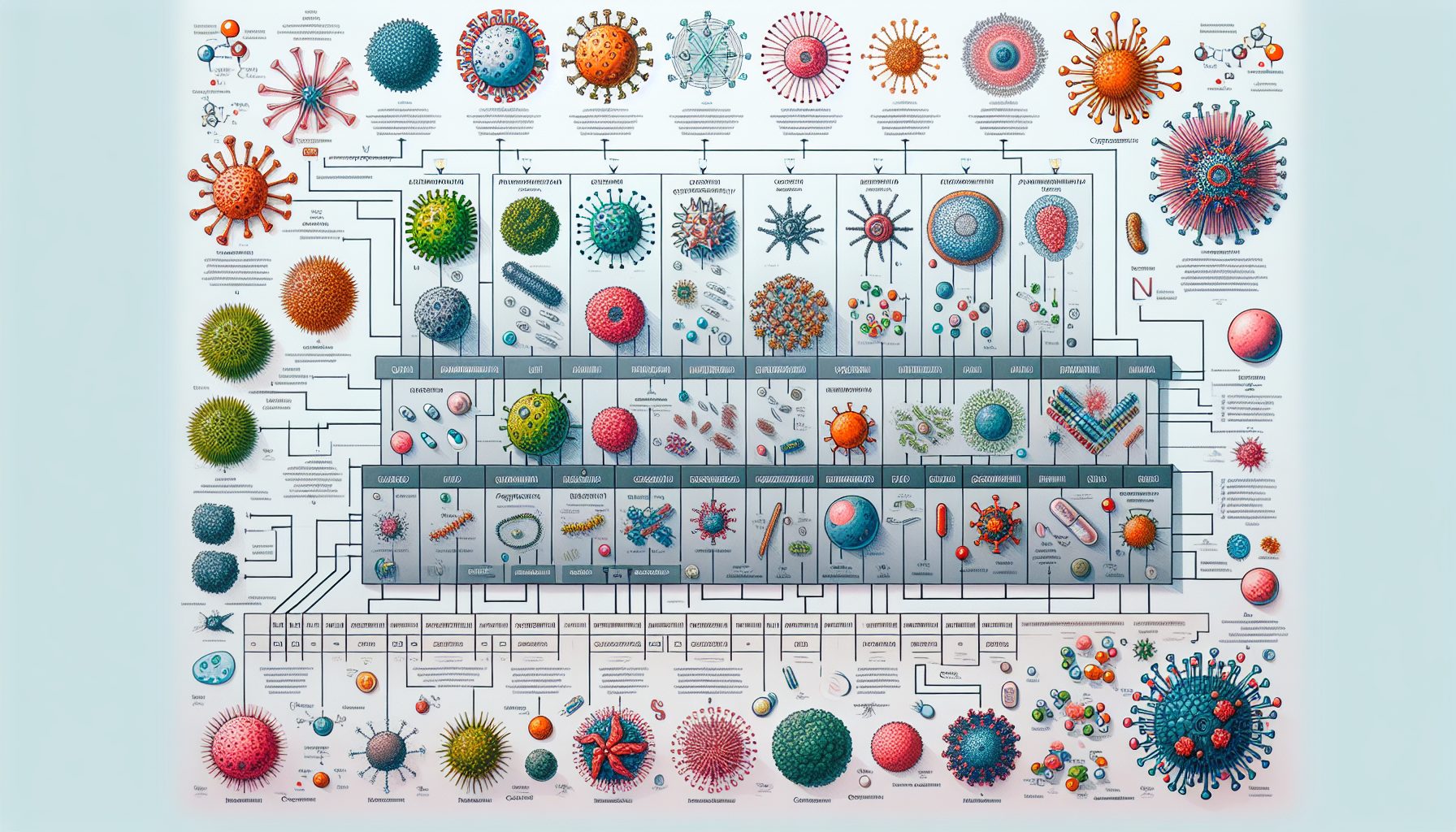

Классификация вирусов без скуки

Чтобы не путаться, запомните базовый принцип: вирусы делят по типу нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), по форме капсида (спиральная, икосаэдрическая, сложная) и по типу хозяина (растительные, животные, бактериофаги). Уже из этого можно делать выводы о способе заражения и особенностях размножения. Например, вирус табачной мозаики поражает растения, а вирус иммунодефицита человека — клетки иммунной системы.

Бактериофаги заслуживают отдельного внимания. Это вирусы, заражающие бактерии. Звучит круто: вирус против бактерий! И да, иногда их применяют даже в медицине как альтернативу антибиотикам. Интересный факт: у бактериофага форма «лунного модуля» — головка, хвост, «лапки». Если нарисовать, получится почти фантастический кораблик.

Не забывайте, что на экзамене часто встречаются вопросы о классификации и структурах вирусов, так что карточки и схемы здесь — ваши лучшие друзья. Я сам делал мини-таблицы и приклеивал их над рабочим столом. Работает отлично.

Как вирусы размножаются и что при этом теряет клетка

Процесс размножения вирусов называют репликацией, и проходит он в несколько стадий. Для наглядности — простой чек-лист:

- Прикрепление к клетке-хозяину.

- Проникновение вирусного генетического материала.

- Синтез вирусных белков и копий нуклеиновой кислоты.

- Сборка новых вирусных частиц.

- Выход вирусов и разрушение клетки.

В учебнике это выглядит сухо, но если представить, что клетка — маленькая фабрика, а вирус — хитрый шпион, который вломился с флешкой с вирусным кодом, всё становится понятнее. Клетка работает, как ни в чём не бывало, но выпускает не белки, а «детей» вируса. Конец у неё один — разрушение. Поэтому вирусные инфекции так часто называют «цепными реакциями».

Самые известные вирусные инфекции

Вирусы вызывают огромное количество болезней: от банальной простуды до серьёзных патологий вроде ВИЧ или гриппа. У животных и растений тоже хватает «вирусных приключений»: бешенство, мозаика картофеля, ящур и так далее. На ОГЭ важно различать примеры вирусных и бактериальных заболеваний, иначе легко потерять баллы. Когда я сдавал экзамен, меня спас приём — визуальные ассоциации. Например, слово «вирус» я связывал с чем-то «внутриклеточным», а «бактерия» — с клеткой с жизнью.

Интересно, что некоторые вирусы могут долго оставаться в спящем состоянии. Герпес — живое доказательство. Он дремлет в нервных клетках и «просыпается» при стрессах или ослаблении иммунитета. В этом плане вирусы действуют почти как сценаристы триллеров: сначала тишина, потом внезапный поворот.

Иммунитет и защита от вирусов

Побороть вирусные инфекции помогает иммунная система, и особенно важную роль здесь играют антитела. Они распознают чужеродные частицы и блокируют их. Добавим сюда прививки — и получим мощную защиту. Вакцины работают по простому принципу: тело знакомится с безвредным «образцом» вируса и учится реагировать заранее. Кстати, один из самых известных примеров — вакцина против оспы, с которой человечество наконец справилось.

Частый вопрос от учеников: “Зачем, если всё равно болеем?” Ответ прост — без иммунных тренировок болезни были бы смертельными. А ещё профилактика — самая дешёвая «таблетка», и она реально работает. Так что не ленитесь мыть руки и высыпаться.

Вирусы под микроскопом в школьных задачах

На экзамене часто встречаются задания на сравнение вирусов с клетками. Главное помнить: у вирусов нет цитоплазмы, ядра и органоидов. Ещё любят спрашивать о путях передачи. Вирусы могут передаваться воздушно-капельным, контактным и половым путями, а также через укусы насекомых. Поэтому если видите вопрос с цепочкой «укус — заражение» — почти наверняка речь о вирусе бешенства.

Совет: читайте условия задач вдумчиво. Если в описании говорится, что возбудитель не размножается вне клетки — это вирус. Ловите такие сигналы — это ключ к верному ответу. И не бойтесь биологии, она не кусается, если подходить к ней с любопытством. Я не шучу, это правда помогает.

Как учить тему “вирусы” и не заскучать

Я честно пробовал зубрить, но быстро понял: без понимания механики всё вылетает. Поэтому схема такая:

- Сначала рисую структуру вируса (оболочка, капсид, ядро).

- Потом пишу кратко стадии размножения.

- Добавляю примеры болезней.

- И закрепляю карточками — короткий вопрос, короткий ответ.

Учёба превращается в игру, и мозг не сопротивляется. Иногда я даже устраиваю себе «баттл» с другом: кто быстрее вспомнит признаки вируса табачной мозаики. Работает веселее любого формального теста.

Если чувствуете, что нужна помощь и структура, загляните в онлайн курс подготовки к ОГЭ по биологии. Там всё чётко разложено, и можно сразу проверить себя. Современные форматы обучения действительно экономят время и нервы.

Зачем знать всё это и почему это не зря

Понимание вирусов — это не только про экзамены. Это про логику природы. Вирусы показывают, насколько хрупкий и в то же время устойчивый живой мир. Они напоминают, что даже самое маленькое может изменить течение жизни на планете. А для нас, кто сдаёт ОГЭ, это ещё и отличный шанс показать, что биология — не набор кухонных фактов, а увлекательное расследование.

Так что, если спросите меня: «Стоит ли учить?» — отвечу уверенно: стоит. Потому что именно через такие темы приходит настоящее понимание живого. И, кто знает, может, после разбора вирусов вы тоже захотите стать биологом. Я вот точно не пожалел.