Зачем будущему восьмикласснику знать, как устроена нервная система

Разбираем нервная система на примерах ОГЭ уже в начале подготовки. Экзамен проверяет не заучивание, а понимание. Если школьник видит логические связи, он уверенно решает задачи на 26-ом и 27-ом номере. Нейроны, дуга рефлекса, центры коры — это не сухой список фактов. Это реальные механизмы, объясняющие, почему рука отдёргивается от горячего утюга, а глаза привыкают к темноте. Чем раньше ученик поймёт логику, тем меньше времени уйдёт на зубрёжку. Ниже — восемь коротких блоков: каждый фокусируется на типовом вопросе и показывает ход решения.

Разбираем нервная система на примерах ОГЭ: структура блока

Экзаменационные задания можно разделить на три группы. Первая — знание терминов: нужно выбрать верное определение аксона или синапса. Вторая — сопоставление: к каждой функции подобрать отдел мозга. Третья — практика: описать цепочку сигналов при внезапном свете. Для каждой группы полезен пошаговый план:

- внимательно читаем условие, отмечаем ключевые слова;

- вспоминаем схему «рецептор → проводящий путь → центр → эффектор»;

- проверяем, нет ли скрытых ловушек — двойных отрицаний или лишних органов;

- сверяем ответ с единым банком ФИПИ.

Метод позволяет за минуту отсеять неверные варианты и оставить тот, что согласуется с анатомией.

Нейрон: главный герой клеточного уровня

Вопросы о строении нервной ткани кажутся простыми, но часто именно тут теряются баллы. Помните: у нейрона всегда один аксон и множество дендритов. На аксоне есть миелиновая оболочка, образованная шванновскими клетками, которая ускоряет импульс. В демиелинизированных участках скорость падает. ОГЭ любит просить: «Поясните, почему повредившийся миелин приводит к слабости мышц». Ответ: импульс приходит позже, мышцы не получают своевременной команды. Кратко, по существу.

Рефлекторная дуга: пять звеньев без лишних деталей

Схема дуги входит почти в каждое демо-задание. Назовите рецептор, чувствительный нейрон, вставочный нейрон, двигательный нейрон и рабочий орган — и уже забрали половину баллов. Ошибка возникает, когда школьник путает вставочный и чувствительный. Совет: запомните направление. Вставочный всегда внутри ЦНС, он не контактирует напрямую с рецептором. Если нужно привести пример, используйте коленный рефлекс. Условие встречается часто: «Опишите путь импульса при ударе молоточком под коленом». Отвечаем чётко, без описаний костей и связок, они не требуются.

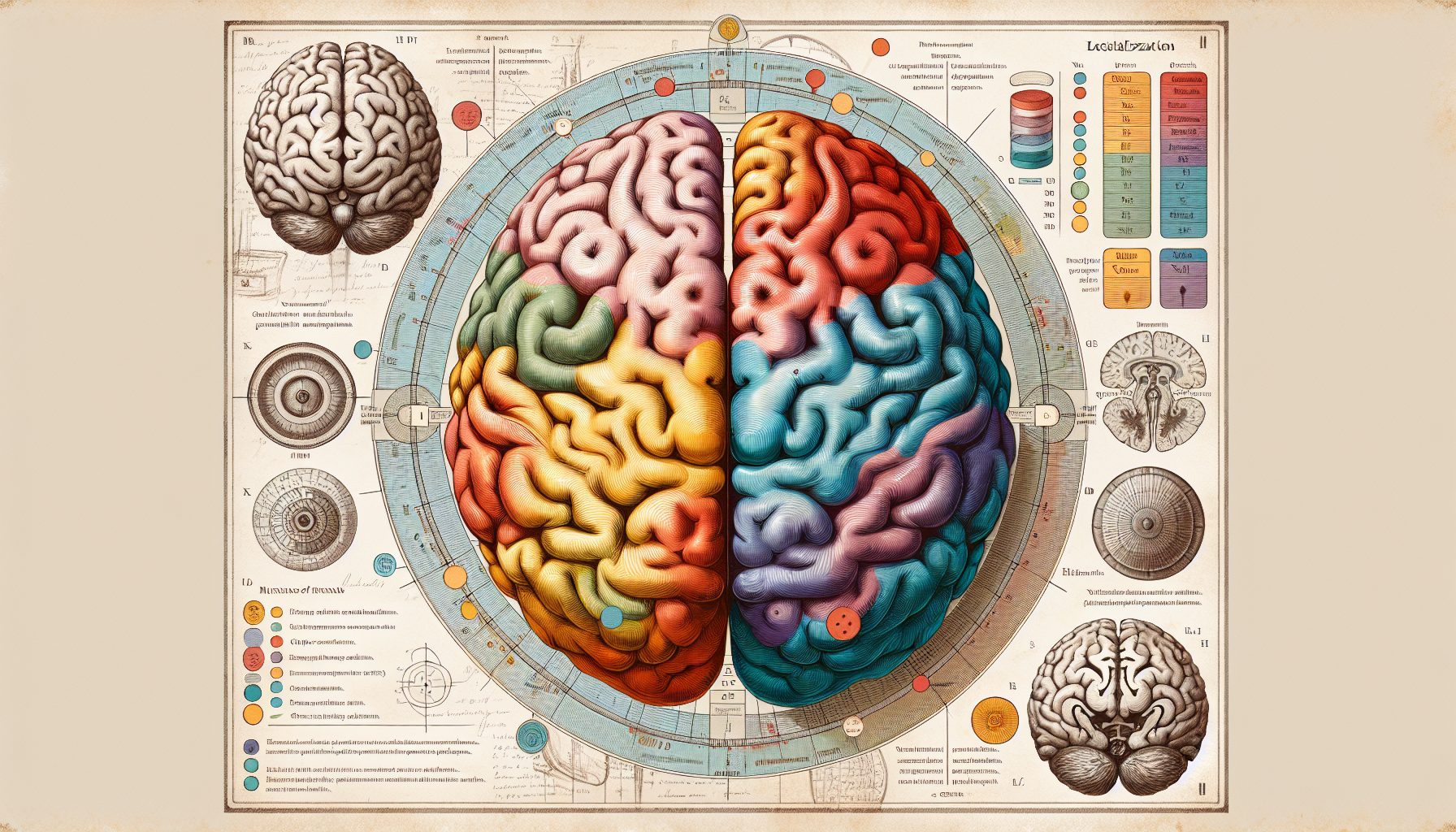

Большие полушария: локализация функций на карте мозга

Сопоставительные задания проверяют знание зон коры. Попросили найти двигательный центр? Отмечайте заднюю часть лобной доли. Зрительный анализатор — затылочная доля. Слух — височная. Если попалась фраза «центры анализаторов речи», ищите левое полушарие у правшей. Для запоминания используйте приём «рука-ухо-глаз». Проведите пальцем: лоб — движение, висок — звук, затылок — зрение. Простой жест закрепляет схему лучше абзаца текста.

Вегетативная нервная система: симпатикус против парасимпатикуса

Иногда задание просит объяснить, почему сердце учащается при страхе. Тут важно различать отделы. Симпатический повышает частоту, расширяет зрачок, усиливает дыхание. Парасимпатический делает обратное. В формулировках могут замаскировать: «нервные волокна грудного отдела спинного мозга» — это симпатический. «Ядерный аппарат продолговатого мозга» — уже парасимпатика. Держите в голове таблицу противоположных эффектов, тогда не будет путаницы.

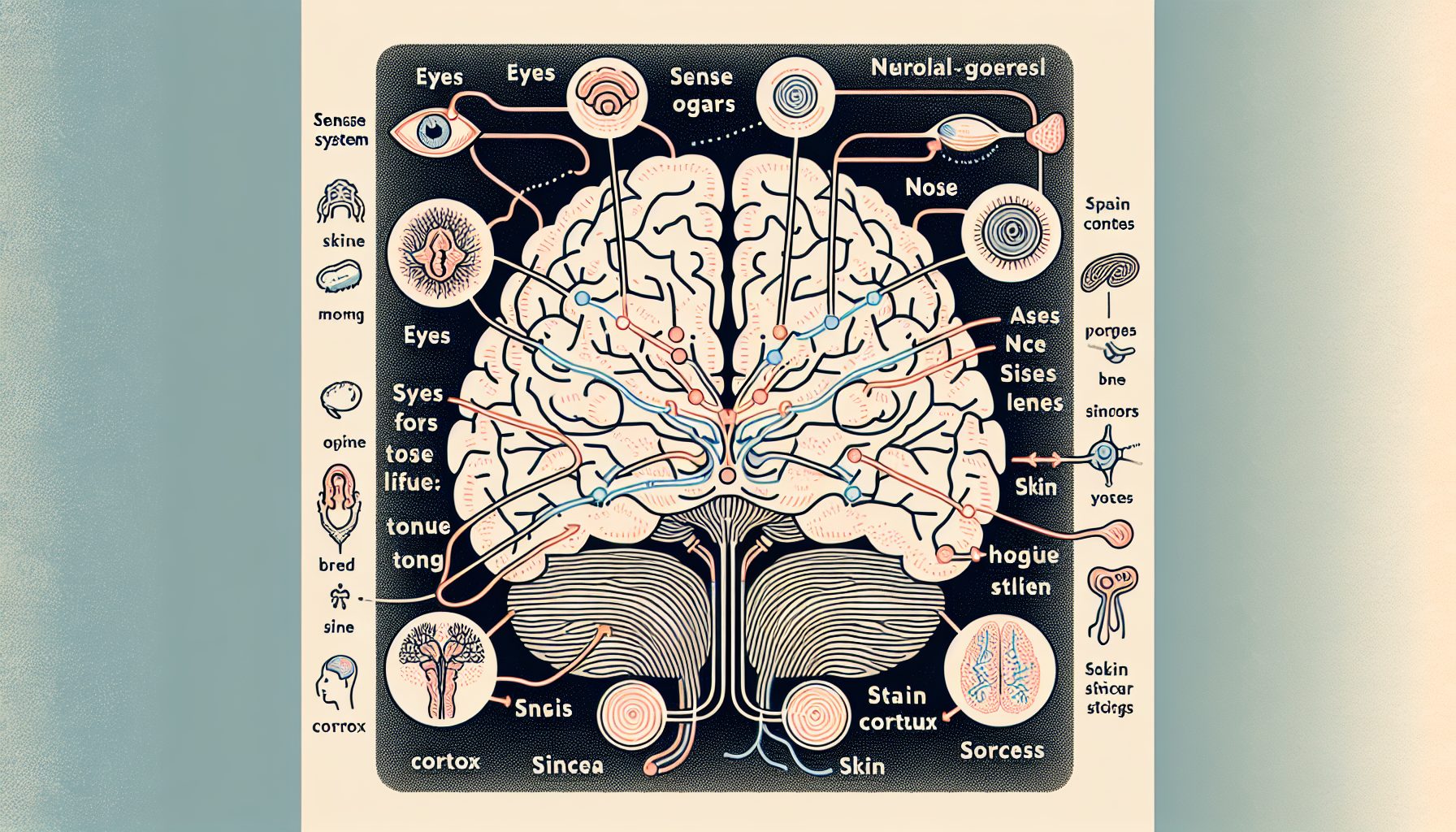

Органы чувств: проводим сигнал до коры

Практические вопросы часто строятся на цепочках. Пример: «Слёзы потекли при очистке лука. Объясните реакцию». Ответ включает три шага. Раздражитель — летучие вещества. Рецептор — хемочувствительные окончания слизистой глаза и носа. Сигнал идёт по тройничному нерву в ствол, там включается защитный рефлекс, слёзная железа выделяет секрет. Если отмечены все элементы, балл полный. Старайтесь упоминать конкретные нервы, это повышает точность и впечатляет проверяющего.

Методика тренировки: пять минут теории — десять практики

Для закрепления нейро-темы удобно чередовать микрозадачи. Берёте карточку с вопросом, пытаетесь ответить за 45 секунд. Затем проверяете, сразу исправляете ошибку. Такой ритм держит концентрацию. После десяти карточек делайте паузу, иначе информация начнёт «замыливаться». Через сутки повторите самые сложные. Ещё лучше объединить процесс с товарищем: один задаёт вопрос, другой отвечает вслух. Речь помогает сформировать чёткие формулировки, а именно они нужны на бланке.

Где взять качественные задания и поддержку

Сколько бы вы ни читали теорию, итог решают отработанные алгоритмы. Хотите подтянуть теорию? Загляните на курс подготовки к ОГЭ по биологии — там всё разложено по полочкам. Разбор каждого номера, видео с анимацией нейронов и проверка домашних работ экономят часы самостоятельного поиска. Добавьте к этому систематический анализ ошибок, и шанс на отметку «пять» заметно вырастет. Главное — начать сегодня, а небольшие шаги будут складываться в большой результат уже к весне.