Стартовая точка: зачем нужна «Школа ОГЭ: биология — mind-map тем»

Три месяца до экзамена, конспекты громоздятся, голова кипит. «Школа ОГЭ: биология — mind-map тем» помогает превратить хаос в ясную схему. Карта показывает, как блоки курса соединены, где пробелы, а где уже прочный фундамент. Такой формат экономит время: взглядом охватываешь тему и сразу решаешь, что повторить. Первый круг — общий обзор, второй — углубление, третий — тренировочные задания. Двигаться становится проще, а мотивация растёт, ведь видно реальный прогресс.

Как строить личную карту знаний

Берём чистый лист или приложение для карточек. В центре пишем «Биология ОГЭ». От центра расходятся шесть ветвей: «Клетка», «Организм», «Размножение», «Наследственность», «Экосистемы», «Практика». К каждой ветви добавляем яркий значок. Цвет и образ ускоряют запоминание. Подветви записываем короткими фразами, без громоздких определений. Длинные предложения мешают. Лучше разбить мысль на несколько строк. Например, под «Клетка»: «строение», «химический состав», «метаболизм». Уже на этом этапе формируется план повторения.

Удобно использовать стикеры. При решении тестов приклеиваем стикер к ветви, которой касалось задание. Густая зона стикеров выдает слабое место. Так внимание направляется точечно. Раз в неделю меняем цвет: видно, как уменьшается количество ошибок. Прогресс фиксируется наглядно, стресс снижается.

Школа ОГЭ: биология — mind-map тем в действии

Рассмотрим блок «Клетка». Подветви: мембрана, органоиды, ядро, биосинтез. Возле мембраны пишем «двойной фосфолипидный слой, белки». Слева помещаем рисунок. Для органоидов делаем символы: митохондрия — молния, рибосома — точка на линии. Далее переходим к яйцеклетке, сперматозоиду, делению. От ядра тянем стрелку к «наследственная информация». Позже эта стрелка соединится с веткой «Наследственность» — карта работает как паутина, а не как линейный конспект.

Теперь генетика. Центральная подпись «Законы Менделя». От неё отходят «моногибридное скрещивание», «дигибридное», «неполное доминирование». Рядом маленькая таблица Пеннета. Цветом выделяем доминантный и рецессивный аллели. При решении задач возвращаемся к этой зоне, дописываем частые ловушки. Постепенно карта превращается в интерактивный справочник.

Цитология: клетка как базовая единица

Карта цитологии начинается с химии. Короткие узлы: «вода 70%», «белки 15%», «липоиды 5%». Следом — «органические вещества — сложная структура, энергетическая функция». Никаких длинных описаний, только опорные слова. Далее «методы изучения»: микроскопия, центрифугирование, меченые атомы. Под каждым методом записываем пример вопроса из экзамена. В конце делаем ветку «биологи XX века», важные имена: Шлейден, Шванн, Вирхов. Личности часто встречаются в части с выбором ответов.

Чтобы сократить время на запоминание терминологии, применяем мнемонику. «Апарат Гольджи сортирует белки» — ассоциация с почтовым отделением. Подобные образы размещаются рядом с узлом. Ученики замечают: две-три яркие картинки экономят часы зубрёжки.

Генетика и наследственность: от аллеля до мутации

Ветвь «Наследственность» делится на четыре кластера: «законы», «мутации», «генетика человека», «биотехнологии». Величина шрифта отражает частоту вопросов. Законы Менделя — крупный шрифт, генная инженерия — средний, эпигенетика — мелкий. Под «Мутации» выводим короткий список:

- генные — точечные, делеция, инверсия;

- хромосомные — трисомия, моносомия;

- геномные — полиплоидия.

Рядом помещаем примеры: «серповидноклеточная анемия», «синдром Дауна». Соединяем стрелкой к ветке «Медико-генетическое консультирование» — так карта подчёркивает межтемное взаимодействие. При решении задач на родословные добавляем символы полов, поколений. Визуальный код ускоряет распознавание типов наследования.

Экология и эволюция: как темы переплетаются

Эта часть часто кажется абстрактной. Карта делает её наглядной. Центр — «Экосистема». Отходят «пищевые цепи», «круговороты», «биогеоценоз». Под пищевыми цепями стрелка к «энергетические уровни», а затем к правилу 10 %. Круговорот углерода соединяется с фотосинтезом на ветке «Растения» — появляется логическая петля. Далее помещаем «естественный отбор» и «видообразование». Отбор связываем с мутациями из генетической ветви. Ученики видят, что тематика экзамена едина, вопросы могут пересекаться.

В правой части карты добавляем блок «Человек и природа». Краткие пункты: «охрана видов», «Красная книга», «устойчивое развитие». Экзаменаторы любят задания на практическое применение знаний, поэтому атрибутируем примеры: заповедники, национальные парки, раздельный сбор отходов.

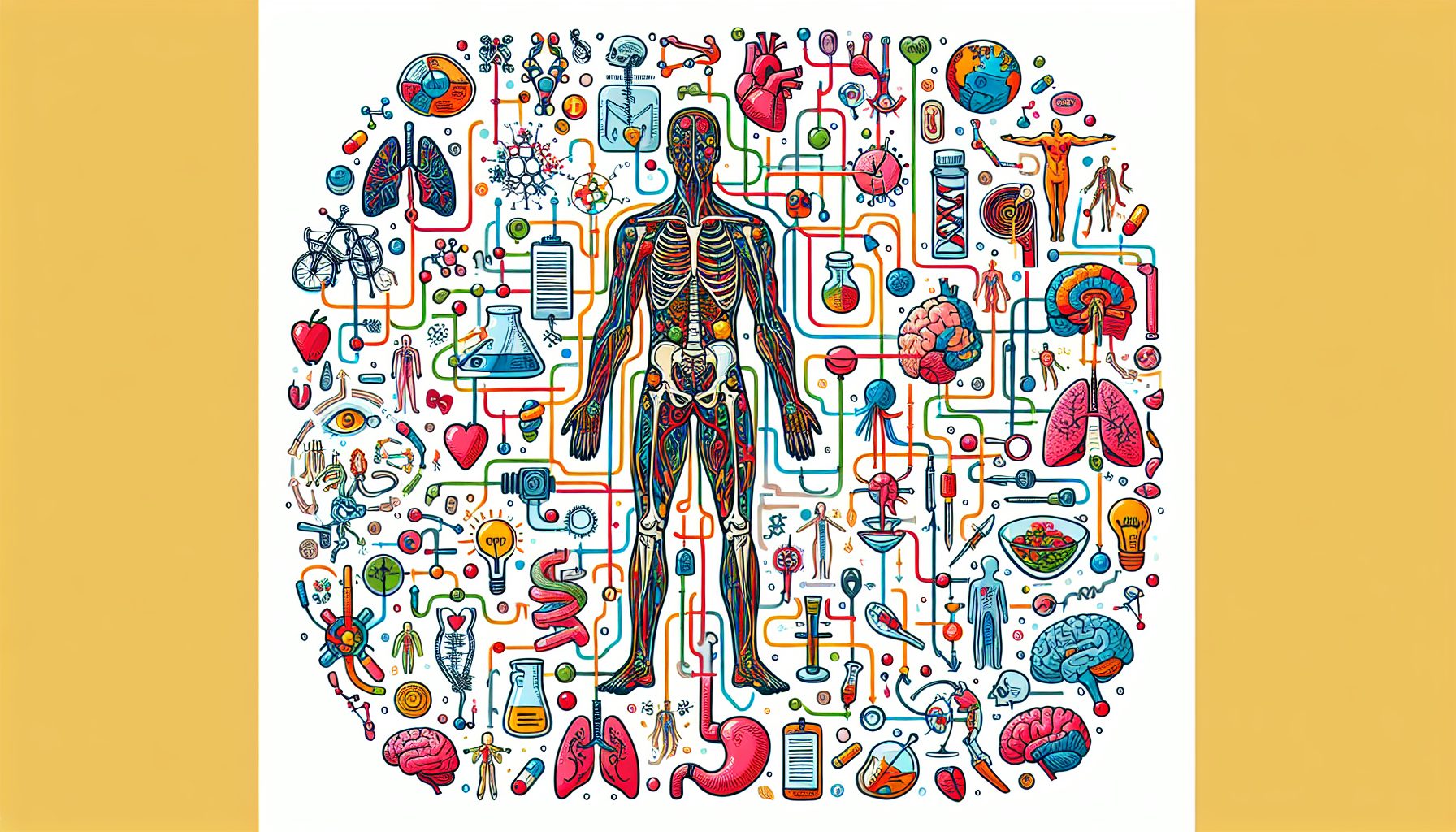

Анатомия и физиология: системный подход

Здесь легко утонуть в деталях. Карта спасает, структурируя материал по системам. Центральный узел — «Организм человека». От него лучи: «опорно-двигательная», «кровеносная», «дыхательная», «пищеварительная», «выделительная», «нервная», «эндокринная», «рецепторные органы». У каждой системы три подпункта: строение, функции, заболевания. Студент видит, где нужны рисунки, а где таблица. Если заметили, что забываются гормоны, рисуем значки: инсулин — шприц, адреналин — молния. Ассоциации разгружают память.

Для кровообращения указываем «двойная система», «малая, большая», «венозная, артериальная кровь». Стрелкой связываем с дыхательной системой через газообмен. Так формируется понимание процессов, а не список фактов. На экзамене это даёт бонус при развернутом ответе.

Растения и грибы: забытый, но важный раздел

В ОГЭ традиционно встречаются вопросы по ботанике. Создаём узел «Растения». Подветви: «ткань», «орган», «жизненный цикл». Кладём рядом сравнительную таблицу мох — папоротник — хвойное. Грибы выделяем отдельной веткой: «строение», «сапротрофы», «паразиты», «симбионты». Между грибами и растениями рисуем пунктир: сходство — клеточная стенка, отличие — хитин. Такая визуальная пометка помогает не запутаться. При изучении явлений оплодотворения помещаем стрелку к ветке «Размножение» в разделе «Организм» — карта снова показывает связи.

Внизу ставим маленькую иконку календаря — напоминание о сезонных явлениях. Почки, листопад, фотопериодизм часто попадаются в первой части экзамена. Сделав заметку, студент вовремя повторит нужные определения.

Как использовать карту на финишной прямой

За две недели до экзамена карта превращается в чек-лист. Проходим ветку, ставим галочку, решаем пять тематических тестов. Если ошибки выше 20 %, возвращаемся к узлу, читаем учебник, смотрим видео, решаем ещё. Карта позволяет видеть, что осталось, а не теряться в бесконечных параграфах. Ещё плюс — возможность быстрого повторения утром в день ОГЭ. Пять минут — и вся структура в памяти.

Тем, кто хочет системную поддержку, рекомендую онлайн курс подготовки к ОГЭ. Там уже встроены интерактивные карты, тренажёры и еженедельные проверки. Платформа экономит время на технических мелочах: ученик концентрируется на решении заданий.

Mind-map — не просто красивая картинка. Это инструмент, который собирает разрозненные факты в единую сеть. Такой подход даёт уверенность и позволяет работать точечно. А уверенный ученик приходит на экзамен без паники и берёт желаемый балл.