Почему знание типов помогает набрать баллы

На ОГЭ часто спрашивают именно типы животных. Вопросы бывают теоретические и практические. Школьник должен быстро узнавать ключевые признаки. Это экономит время и снижает стресс. Чем короче поиск ответа, тем выше шанс не ошибиться. При системном повторении материал запоминается надолго. Поэтому разбор каждого типа стоит начать задолго до экзамена. Учителя советуют уделять теме по 15-20 минут в день. Такой темп не перегружает память, но даёт устойчивый результат.

Важно сразу связать признаки с примерами. Тогда в тесте не возникнет пустых ассоциаций. Карта знаний помогает ещё больше. В центре пишется тип. Вокруг — план строения, среда обитания, представители. Карта висит над рабочим столом. Взгляд иногда падает на неё, и мозг повторяет материал автоматически.

Критерии, по которым различают типы

Классификация опирается на четыре основных критерия:

- число зародышевых листков;

- наличие полости тела;

- симметрия и степень сегментации;

- особенности нервной и кровеносной систем.

Ученику не нужно помнить все детали. Достаточно видеть, чем тип А отличается от типа Б. Например, плоские черви лишены полости. Кольчатые черви уже имеют вторичную полость. Это отличие позволит выбрать верный вариант в тесте. Разница сразу бросается в глаза, если вы тренируетесь на таблицах.

Не забывайте о функции. Структура тела формируется под задачи животного. Кишечнополостные в основном прикреплены. Их лучевая симметрия удобна для ловли пищи со всех сторон. Членистоногие подвижны, поэтому имеют подвижные конечности и хитиновый покров. Свяжите форму с функцией, и признак запомнится сам.

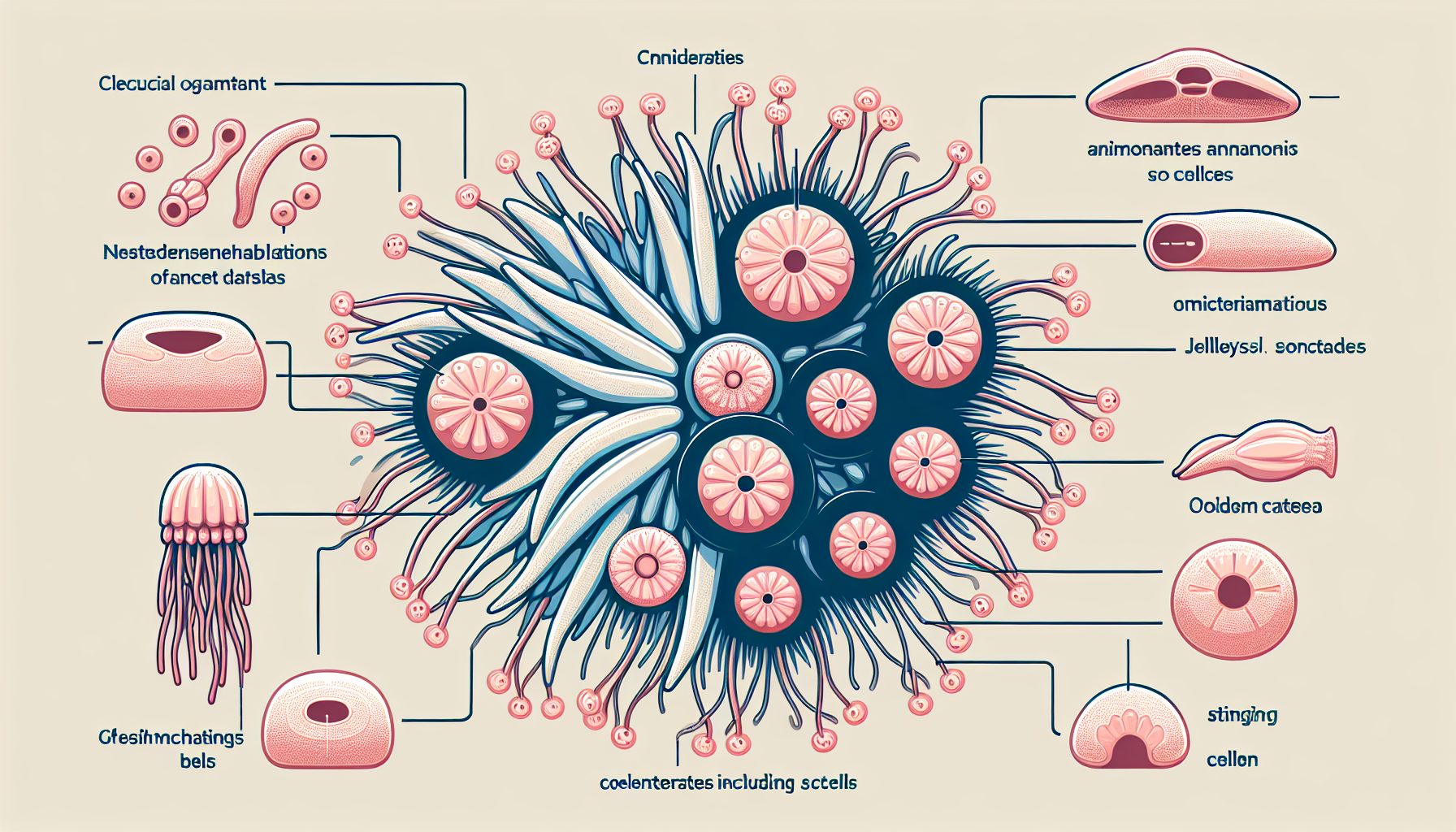

Тип Кишечнополостные: простая организация и опасные стрекательные клетки

Кишечнополостные возникли более 600 миллионов лет назад. У них два зародышевых слоя. Тела радиально симметричны. Это упрощает обмен веществ, но ограничивает скорость движения. Главная «фишка» — стрекательные клетки в эктодерме. Они защищают и парализуют добычу. Нервная система сетчатая. Сердца и крови нет. Дыхание идёт всей поверхностью тела.

- Представители: гидра, медузы, кораллы, актинии.

- Формы жизни: полипы и медузы.

- Размножение: половое и почкование.

На ОГЭ часто показывают рисунок гидры. Нужно подписать ротовое отверстие, щупальца, гастральную полость. Повторите строение дома у зеркала. Проговорите вслух. Такой приём укрепляет память и голос.

Тип Плоские черви: ткани уже есть, а полости ещё нет

Плоские черви имеют три зародышевых листка. Поэтому появляются ткани и органы. Однако тела лишены внутренней полости. Пространство заполнено паренхимой. Двигаются они вибрацией ресничек или мышцами. Пищеварительная система слепо замкнута. Отверстие только одно. Выделительная система протонефридиальная.

Среди них много паразитов. Лентец широкий, свиной и бычий цепни имеют сложные циклы. Вопрос по жизненному циклу часто попадается в части 2. Учите стадии и промежуточных хозяев.

- Свободноживущие: планарии.

- Паразиты: сосальщики, цепни.

- Особенность: гермафродитизм.

Определите, чем планария отличается от печёночного сосальщика. Сравните длину, наличие присосок, способ питания. Составьте таблицу отличий. По ней учить легче, чем по сплошному тексту.

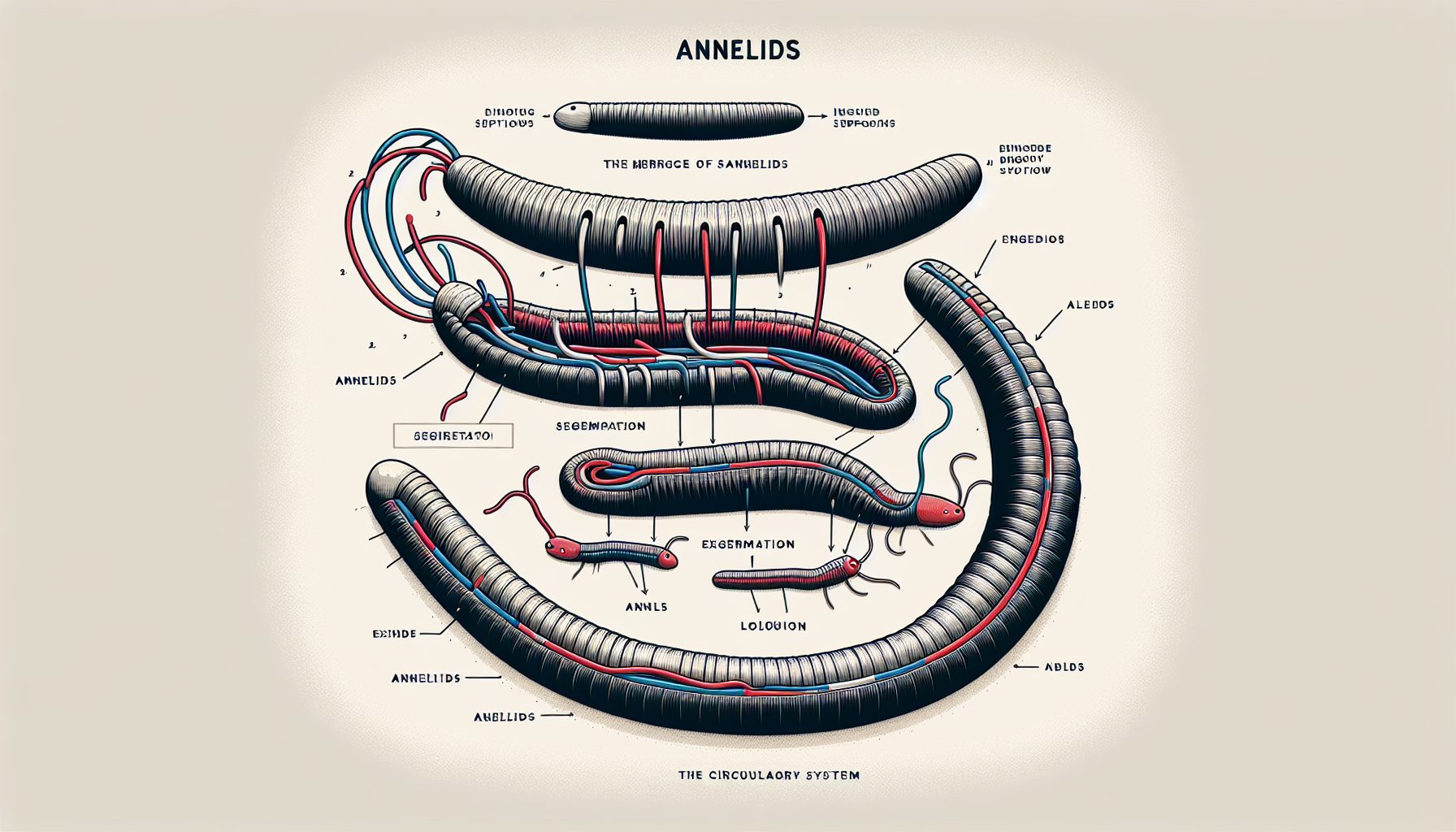

Тип Кольчатые черви: появление сегментации и кровеносной системы

Кольчатые черви имеют вторичную полость — целом. Тело поделено на метамеры. Такая сегментация повышает гибкость. Появляется замкнутая кровеносная система. Движение крови ускоряет обмен веществ. Нервная система узловая. Локомоция — за счёт щетинок и мышц.

Систематика включает многообразие:

- малощетинковые (дождевой червь);

- многощетинковые (нереис);

- пиявки (медицинская пиявка).

На экзамене любят схему кровообращения. Запомните брюшной и спинной сосуды. Они соединены кольцевыми перемычками. Ещё спрашивают роль дождевого червя в почвообразовании. Ответ прост: рыхлит слои, вносит органику. Запишите этот тезис на карточке и прикрепите к обложке тетради.

Тип Членистоногие: хитиновый доспех и разнообразие конечностей

Членистоногие — самый богатый тип. Описано свыше миллиона видов. Хитиновый покров обеспечивает защиту и место прикрепления мышц. Поэтому членистоногие могут бегать, летать, плавать. Тело разделено на отделы. Нервная система узловая, но головной мозг уже сложный.

- Классы: ракообразные, паукообразные, насекомые.

- Дыхание: жабры, трахеи или лёгочные книжки.

- Кровеносная система незамкнутая.

На ОГЭ часто просят соотнести класс и орган дыхания. Трахеи — у насекомых. Лёгочные книжки — у скорпиона. Жабры — у речного рака. Повторите эти пары несколько раз подряд. Ошибку потом сделать трудно.

Не забывайте линьку. Растущий организм меняет покров. Этот процесс называется экдизис. Термин звучит сложно, но встречается на пробниках. Подпишите его ярким маркером в конспекте.

Тип Хордовые: внутренний скелет и высокий уровень организации

Хордовые объединяют как простых ланцетников, так и млекопитающих. Общее — наличие хорды на одной из стадий. Также присутствует спинная нервная трубка, жаберные щели и сердечно-сосудистая система. Кровь течёт по замкнутым сосудам.

- Подтипы: бесчерепные, оболочники, позвоночные.

- Классы позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.

Экзамен проверяет знание прогрессивных черт. Внутренний скелет растёт вместе с телом. Появляется парное конечностное скелетирование. Значит движение становится точным. У птиц образуется перо и лёгкие с воздушными мешками. У млекопитающих — диафрагма и постоянная температура тела.

Составьте эволюционный ряд от ланцетника к человеку. Под каждым этапом напишите главное новшество. Такая цепочка поможет решить задания на «расположите в порядке усложнения».

Полезные приёмы тренировки

Вот рабочие лайфхаки:

- решать по пять заданий каждый вечер;

- делать мини-резюме на полях учебника;

- использовать карточки «признак — тип»;

- проводить самодиктант терминов раз в неделю;

- обсуждать сложные темы вслух с одноклассником.

Иногда нужна внешняя помощь. Подключите курс подготовки к ОГЭ, если чувствуете пробелы. Онлайн-формат экономит время и даёт обратную связь. Преподаватель укажет сильные и слабые стороны. Ошибки исправляются раньше, чем они войдут в привычку.

Не откладывайте повторение на последние дни. Память любит регулярность. Установите будильник на одно и то же время. За 10 минут повторяйте признаки одного типа. После трёх-четырёх циклов сделайте перерыв и смените тему. Такой метод чередования снижает усталость и держит фокус.

Типичные ошибки и как их избежать

Частая ошибка — путать плоских и кольчатых червей. Проверьте, запомнили ли вы целом. Нет полости — плоские. Есть целом — кольчатые. Вторая ошибка — забывать про представители. На карточку пишите минимум три примера на тип. Третья ошибка связана с симметрией. Лучевая симметрия встречается не только у медуз, но и у морских ежей (эхinодермы, которые не входят в школьные вопросы о беспозвоночных, но могут попасться). Проверьте эту тонкость.

Ещё одна ловушка — термины «незамкнутая» и «замкнутая» системы. В сомнительном варианте ищите слово «синус» или «полость». Это подсказка на незамкнутый тип. Запишите правило: «если кровь выливается в полости, система незамкнутая».

Наконец, многие забывают про роль линьки. Если вид растёт и меняет покров — перед вами членистоногое. Беспозвоночные других типов линяют крайне редко или иначе.

Пройдитесь по этим ловушкам за неделю до экзамена. Исправленные ошибки превращаются в лёгкие баллы. А лёгкие баллы складываются в высокий результат.